バルナックライカが欲しい

バルナックライカが欲しい

バルナックライカが欲しい

バルナックライカが欲しい

と願っていたら想いが叶っていました。

これぞまさに引き寄せの法則。

というのはさておき

入手のきっかけはバルナックライカへの憧れや想いを綴ろうと下書きをしていたこの記事です。

つまり、願わくば叶えたいという未来日記を書いているつもりが、その過程で実現してしまったというわけです。

一応言い訳しておくと、元々購入は全く考えていませんでした。

しかし、いろんなサイトやブログなどを読み漁り、情報がインプットされる程、その興味も増していくというか、欲しいという願いも強くなってしまうもので…。

ネット上にある作例を見ることが増え、外出すればカメラショップへと足を延ばし、そしてヤ〇オクのウォッチリストには、バルナックライカやエルマーがリストアップされていく毎日。

ここまでくるとどうしようもありません。

単なる調べものという行動はとっくに通り越し、思考はすでにどれにしようかという状態。

気が付けばポチっとしている自分がいました。

デジタル一眼レフから始まった私のカメラ人生において、ライカという沼の最深部だけは避けるようにしてきたつもりでしたが、ついに踏み入れてしまったというやってしまった感と同時に、ここまで来たかという達成感もあったりします。

なお、究極のライカという意味ではM型なのでしょうが、私にとっては見た目的に断然バルナックです。デジタルライカにも興味はありません(もちろんお財布事情もあります)。

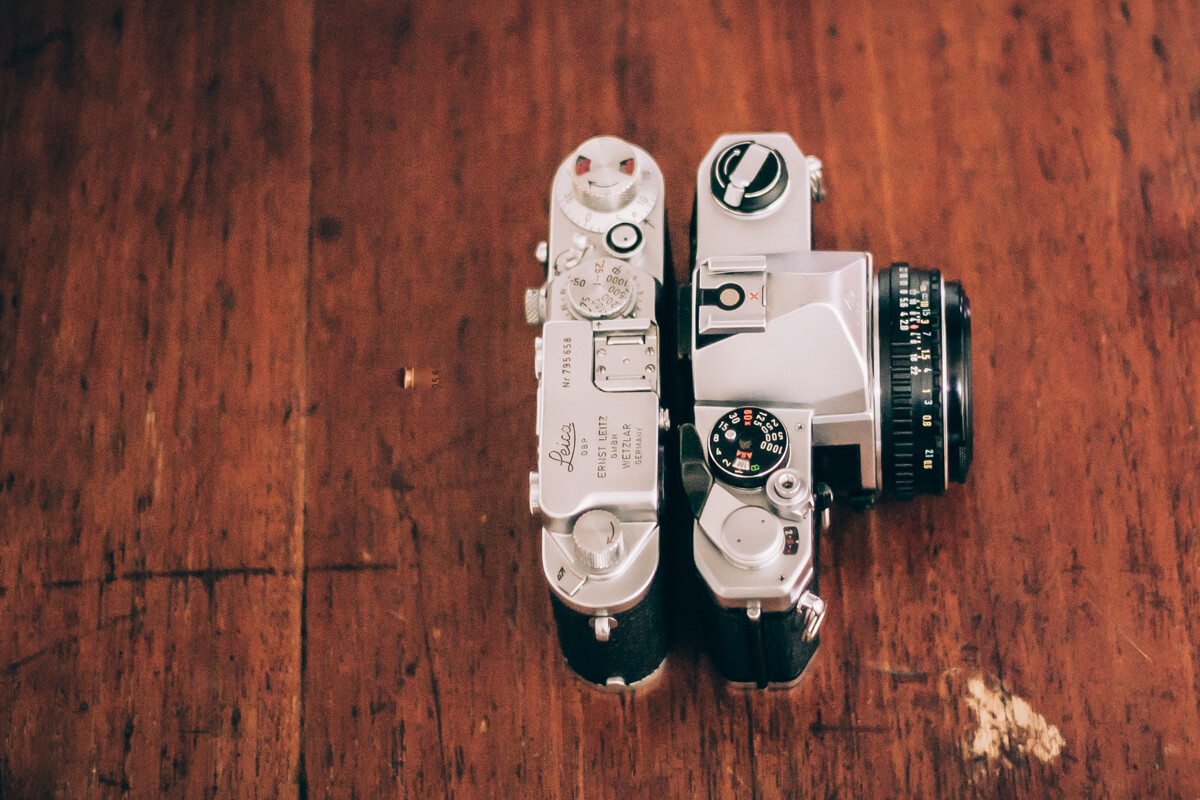

バルナックライカ IIIf(3f)

どのバルナックにする?

板金ボディというロマン、何でも小さいモノが好きな私としては、本当はIIIbが欲しかったのですが、玉数が少ないということもあってか、状態の良い個体に出会うことはできませんでした。

その結果、多くの方が最初のバルナックに選ぶと言われるライカIIIfが我が家にやってきました。

シリアルナンバーを確認すると1955年に販売されたものであるようです。→ ライカを買おう バルナック型ライカ シリアルナンバー

ボディのサイズはPENTAX MXとほぼ同じ。レンズが沈胴であればその分コンパクトになりますね。

状態

数年前にOH済みということでしたが、セルフタイマー動作不良、スローシャッター不調という状態です。

まず使うことのないセルフタイマーはどうでもいい(寧ろデザイン的には無い方が好み)のですが、シャッターの精度については不安が残ります。

スローシャッターについても、使うことはほぼないと思われるのでそれほど影響はありません。通常域である1/50~1/1000がある程度使えれば問題ないといったところですが…。

やはり、実店舗でしっかりと選んだ方が良かったかもしれません。

まぁ、あとの祭りです。

とりあえずシャッターは切れるので、フィルム1本撮ってみてからOHの必要性などを検討したいと思います。

エルマー50mmF3.5

ライカは「エルマーに始まりエルマーに終わる」とか、「まずはエルマー」といった先人達の言葉に従うことにしました。

しかし、状態が良いものはなかなか見つかりませんでした。ソニーα7での使用者が増えているという話も聞きます。

結局、ヤフ〇クで、ちょっと不安がありつつポチった訳ですが、思った以上のクモリと、ヘリコイドがめっちゃ固いレンズが届いてしまいました(汗)。

PENに付けて撮ってみたところ、それなりに写ったので当面はこのレンズで撮ろうと思います。

ヘリコイドについては、ドライヤーを当てたら大分マシになりました。多少固いままではありますが、頻繁にピント位置を変えるような撮影はしないので、特に問題はないです。

外付けファインダー SBOOI

全く考えていなかったアクセサリー。元々はその存在すら知りませんでした。

エルマーを探してカメラショップを回っていた時に、なんとなく気になって手に取ってみたのですが…。

覗いた瞬間

なんじゃこれー!!

となりました。こんな衝撃は久しぶりです。

これぞまさに素通し。こんなに広くて明るいファインダーは初めてで、視界の中にフレーム浮き上がっているような感覚に浸ってしまいます。

一瞬で矢が刺さってしまい、数日後にはポチってました。

レンズキャップ

レンズキャップはシャッター幕の保護の為に必須とのこと。

純正のレンズキャップはお高いので、非純正のモノを探します。実用だけを考えれば樹脂製のものでもよかったのですが、気分を出したいのでメタルのものをチョイスしました。

純正ではないが決して安くはないお値段。

ですが、見た目的には満足で気分は上々。

ちなみに、私のレンズではサイズがギリギリで、ゆーっくり脱着しないとレンズの淵を擦ってしまいます。内側に貼られているフェルト?もすでに一部剥がれかけてきました。。

実用としては△ですが、見た目は〇なので、しばらくは様子を見ながらの使用となりますね。

ストラップ

こういったクラシックなカメラにはレザーのストラップしかないと思い、久しぶりにレザークラフト道具を引っ張り出してきて自作しました。

金具部はできるだけ少なくなるように、アイレットへ通すリングのみとしました。当然、ストラップの長さの調整はできませんが、自分に合わせたので特に問題ありません。

ちなみに私はストラップの長さは、斜め掛けにして窮屈でない長さとしています。移動中等は斜め掛け、撮影モードでは真正面にぶら下げるといった感じです。

革の厚みがあり、普通に使う分にはリングが軍艦部に触れることはなさそうでしたが、一応当て革も用意しました。フード

アダプターを付けてデジタル(OLYMPUS PEN Lite E-PL6)で撮影してみたところ、ちょっとした光源がフレーム内にあるだけでコントラストが落ちてしまうように感じます。

よってフードは必須でしょうが、純正品はかなりお高い。

すでにsbooiという想定外のアクセサリーを購入してしまっていることもあり、これ以上の出費は悩ましいところ。

サードパーティー製のものが販売されていますが、評価は△といった感じでしょうか。

フードについては、一旦購入は控えておき、しばらくアンテナを張りつつカメラショップなどを見て回ろうかと思います。

フィルム

初ライカ1本目のフィルムはモノクロ。

最初から決めてました。

気分はブレッソン。「決定的瞬間」撮れますよーに。

フィルムの装填

バルナックライカのお作法としてフィルムの装填には次の手法があるそうです。

エルマーを探して色んなお店を回っていた時に、元々ライカの修理をやっていたという店主さんから「フィルムは絶対に切らないように」とのアドバイスをもらいました。フィルムを切って装填することで故障を招いてしまうようです。。

ネットの情報を見ていると、切る派が断然多いような印象があるのですが、実際のところどうなんでしょう。カメラ本体にもフィルムを切る指南(イラスト)があるので、切るのが一番無難でありポピュラーだと思っていました。そして、私もそうするつもりでいました。

しかし、これほどはっきりと断言されたので、さすがに切るのはやめておこうといういう気持ちになります。

となると次の候補は、シャッターのタイムを使用しての装填方法です。

しかしながら私のIIIf、スローシャッターの不調の影響か、シャッターをタイマーで止めていても、スプールを抜き差しすると、シャッターが動いてしまいます。これではフィルム装填が出来ません。

よって、残った手段はテレフォンカードのみ。

カードの差し込みによりシャッター幕を傷付けてしまう等の故障を招くケースもあるという情報もあり、少々緊張します。恐る恐るやってみると、思いのほかあっさりと装填できました。

良かったー。

撮影してみる

まだファーストロールを撮影中なので作例はありません。

モノクロということで、ストリートのスナップをメインにいろいろと撮っている最中です。

バルナックライカで撮影してみて感じるのは、持ち出すこと、撮影すること自体が楽しく感じられること。

撮影自体は一眼レフに比べればそれなりに手間もかかります、…が、それが新鮮でもあり、全く苦には感じません。2重像でのピント合わせは、ファインダーの倍率が大きいこともあり一眼レフよりも楽に行うことが出来るケースもあるくらいです。

sbooiを覗いているだけでも楽しいです。現像結果を見るのが本当に楽しみです。

おわりに

高根の花で手に入れることはないだろうと思っていたライカですが、一旦気持ちが前に向き始めてからはあっという間でしたね。

何十万もする高根の花というイメージがありましたが、バルナックであれば割とお手頃なコストで入手可能ということも大きかったです。

沼の深みにはまらないように気を付けながら、一眼レフとはまた違う写真の魅力、楽しさをゆっくりと味わっていきたいと思います。

コメント

[…] https://fotolier.com/blog/barnack-leica-3f/ […]